1ページ4円からの格安スキャン!

紙の書類・文書の電子化サービス

ボリュームディスカウントによる割引でさらにお得に!

オフィスに溜まった大量の書類を電子化して業務効率アップ

オフィスや保管庫にたまった大量の紙文書を格安・短納期で電子化します。そのままスキャンは実績5,000社以上、年間スキャンページ数100万ページを超える、法人向けの電子化に特化したサービスです。新聞や製本契約書等の特殊なスキャンも対応、更にはデータ入力や文書保管、文書管理システムへの最適化までワンストップ!大量スキャンの場合は、数量に応じたボリュームディスカウントもご利用いただけます。溜まった大量の段ボールやファイルを低価格で電子化しませんか?

書類電子化のメリット

資料の閲覧共有

スペースの確保

費用削減

BCP対策

電子化対応文書一覧

以下書類ほか、オフィスにある様々な資料を電子化致します。

-

一般書類

見積書、注文書、検収書、入庫報告書など

-

重要書類

領収書、請求書、納品書、納品書、送り状など

-

人事労務類

履歴書、タイムシート、年末調整書類、内定通知書、勤務報告書、郵便物など

-

営業資料関係

カタログ、チラシ、提案書、ヒアリングシート、FAX、名刺など

-

契約書

バラの書類は自動で、製本契約書は非破壊で1ページずつ電子化します。

-

マーケティング関係

アンケート用紙、申込書、名簿・リスト、ハガキなど

書類スキャンの料金

各料金は1ページ当たりの価格となります。

書類の状態、サイズなどにより価格は変動します。

また、大量の場合はボリュームディスカウントも提供させていただきますので詳しくはお問合せください。

※最低料金は50,000円(税抜き)になります。金額が満たない場合は、一律50,000円(税抜き)をご案内させていただきます。

スキャン料金(A4サイズ)

| 基本料金 8,000円 | |||

|---|---|---|---|

| 白黒 | カラー | ||

| 200dpi | 4円~ | 7円~ | |

| 300dpi | 5円~ | 8円~ | |

| 400dpi | 7円~ | 14円~ | |

※上記価格はA4サイズの読取の場合の単価になります。サイズが異なる場合は単価も変わる場合がございますので詳しくはお気軽にお問い合わせください。

オプション

|

付箋・シール剥がし 10 円~ / 箇所 |

画像向き修正 8 円 / ページ |

|

ファイル名付与 20 円(20文字程度の時) |

出張スキャン / 応相談 |

|

文書保管 250 円 / 箱 |

文書廃棄 6,000 円~ / 10箱 |

関連サービス

サービスが選ばれる理由

オフィス内外に保管されているあらゆる文書・資料を電子化致します。

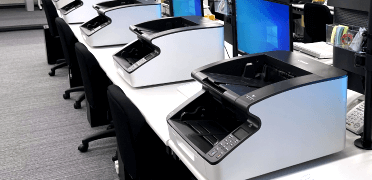

01充実した機材(スキャナー)

10台以上の自動スキャナーを同時稼働

1時間に6,000ページのスキャンが可能な高速自動スキャナ―を所有。各ご案件でこの機材を十数台同時に稼働させ、大量の書類スキャニングでも低価格・短納期を実現しています。

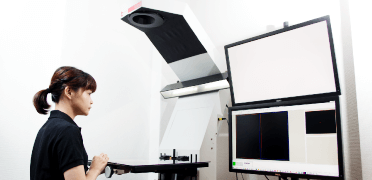

大判サイズやフィルムにも対応OK!

帳票類だけでなく、A0サイズなどの大きな図面からポジフィルムなどの特殊な資料まで一括対応OK。それぞれの資料に特化した業務用スキャナーを所有しているため、資料が混ざった状態でもまとめてご依頼いただけます。選別の必要はありません。

貴重資料電子化の実績

そのままスキャンでは大学法人様や宗教法人様、社団法人様など貴重資料や文化財を所有されている法人様より多数電子化依頼を承ってきました。「資料を傷つけずに電子化すること」において業界屈指のノウハウを持っております。

02有資格者&関連法への知識

電子帳簿保存法・e-文書法への知見

各企業に対応が求められている電子帳簿保存法やe-文書法については、定期的に社内勉強会を開催。「スキャナ保存」はじめ法改正やニーズの変化について最新の知識を深めています。

文書情報管理士が常駐

担当営業、制作ディレクターをはじめ、そのままスキャンには文書情報管理士の資格を有する従業員が複数名在籍。品質管理や工程の管理を厳重に行っています。

電子化に関する社内教育の実施

社内では、電子化作業を担当する従業員に対して文書や資料のスキャニングに関する研修を実施。スキャナーや資料への知識を深めることで、サービスの質向上に日々注力しています。

03豊富な関連サービス

適切な文書保管/廃棄

電子化すれば原本を見る必要は無くても、法律や社内規則で原本を保管しなければならないケースは多々あります。廃棄(処理)はもちろん、弊社では提携倉庫での文書保管もご利用いただけます。

データ入力

書類のCSV化や文書の文字起こし、内容の集計・グラフ化といったデータ入力作業も提供。スキャンから入力、システムへのインポートまでワンストップで解決します。

文書管理システム連携

文書管理システムをご利用の方には、ファイルのリネーム、インデックス作成など仕様に応じた納品データを作成。そのままインポート出来るデータをお渡し致します。

そのままスキャンは対象資料・サイズを選びません。

社内で発生する資料は帳票だけではありません。原本が限られた記念誌や社内報、新聞・図面などの大きな資料、フィルムなどの『正確な数や大きさは分からないけど、電子化したい』、そんな資料が”ごちゃ混ぜで”保存されていることもあります。

そのままスキャンは、こうした資料それぞれに特化したスキャナ―を計10種類以上所有。あらゆる資料の電子化を一手に引き受けることが出来ます。

ペーパーレス化の課題解決は、すべてそのままスキャンにお任せください。

実績一覧

確かな実績と安全性への高い意識を持っております

セキュリティについて

重要資料をお預かりする以上、万全の体制を整えております。

-

弊社スタッフ自ら集荷!

原本の集荷に業者を使うのが不安な場合は、弊社担当が直接お預かりに伺います。集荷は一冊からでもOK。

-

プライバシーマーク取得

特に厳重な取り扱いが必要な公的機関様の機密文書を電子化した事例も豊富。秘密保持契約(NDA)も締結出来ます。

-

オートロック・監視カメラ

電子化作業を行うオフィスでは、24時間完全オートロックおよびカメラによる監視(録画)体制を徹底しております。

-

作業現場の見学OK

作業現場は見学大歓迎。実際にスキャナ―を見たい、作業やセキュリティ体制を確認したいというお客様はお気軽にご相談ください。

東京・大阪・奈良に拠点

首都圏・関西圏いずれも資料電子化のプロが担当させていただきます。

東京本社

首都圏からのアクセス良好な東京都新宿区。非破壊専用や 大判専用など様々な種類のスキャナーを所有しています。

奈良支店

大阪や京都からも行きやすい、近鉄奈良駅から徒歩5分。 書類の電子化に特化した体制で迅速に作業を行います。

大阪営業所

大阪・梅田駅徒歩3分の好立地。お客様による営業所へのご訪問他、オンラインでのお打合せも承ります。

作業の流れ

お見積もりから納品まで同じ担当者が対応致します(※順番が前後するケースもございます)。

お見積り

対象資料やご要望をヒアリングの上、お見積もりを作成します。

ご契約

ご納得いただければご契約。お客様の仕様での秘密保持契約締結もご相談ください。

集荷/お引き取り

文書のお引き取りは配送業者他、弊社担当が直接実施することも可能です(有料)。

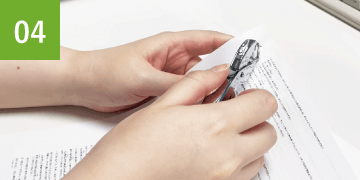

前処理

ホチキスの針抜き、付箋はがしなど、電子化前に発生する作業を行います。

スキャニング

書類専用スキャナーを複数台同時に稼働させ、短期間でPDF化します。

書類照会

作業中、急遽お預かりした書類を閲覧したい際は都度対応致します。

オプション作業

ファイルのリネームやインデックス作成、データ入力等のデータ編集作業を行います。

納品

方法はダウンロード、DVD-R、USBメモリ等からお選びいただけます。

返却/廃棄/保管

ご要望に応じて文書の返却、廃棄または倉庫での保管まで承ります。

よくある質問

書類(紙文書)のスキャンとは、オフィス内外に存在する書類をスキャナーで電子化することを指します。但し業務で発生する書類は『とりあえずPDFにすればOK』という訳ではなく、特に領収書や請求書といった重要書類に関しては、電子帳簿保存法などの関連法規が制定されているため、書類の電子化とデータの運用にはより慎重になる必要があります。

また、書類は書籍と違っていわゆる「常用資料」であることが多く、その数も膨大なため、文書管理システムなど専用のソフトウェアで管理することが推奨されています。このように、書類の電子化には細心の注意を払う必要があり、その外注先を探す際にもこうした事情を考慮しなければならないのです。

基本的にはページ単価での算出となり、1ページ当たり白黒4円〜、カラー7円〜となります。

サイズが異なる場合やご希望の納期、原本の状態によってページ単価は変動致します。

その他A2やA1などの大判資料、フィルムなど特殊な資料の場合は別途単価が適用されますが、資料が混合していてもそれぞれ正確にカウントさせていただきますのでご安心ください。

なお、数量が膨大になる場合は段階的なボリュームディスカウントが適用されます。

そのままスキャンの書類電子化で使用しているのは、ADF(自動給紙装置)と呼ばれる自動スキャナーです。いわゆる電子化作業とはこの機材でスキャニングすることを指しますが、実際にはスキャンの前処理(ホチキスの針抜き、付箋取り)や画像補正(専用ソフトを用いた白色処理など)といった『最適なデータを制作する』ための作業も付随して提供しております。

契約書、請求書、勤務報告書などの書類から名刺やレシートなど小さな文書、新聞など大判サイズまで、オフィスで発生するあらゆる文書に対応しております。その他にもスキャン可能であれば対応しますので、まずはご相談ください。

そのままスキャンを提供する株式会社誠勝はプライバシーマークを取得しており、お客様の個人情報における保護措置を遵守しております。

また、スキャニングを行う現場は24時間監視カメラで録画、およびオートロックの採用による入退室制限が敷かれています。

加えてスタッフに対しては、継続的な個人情報の取り扱いに対する現場教育を行っております。必要に応じて個人情報の取扱に関する契約を結ばせていただいておりますので、安心して電子化をお任せください。

お客様の紙文書、書類の集荷には業者のご利用をお願いしておりますが、セキュリティ面で不安な場合は弊社スタッフが直接、自動車にて回収に伺うことも可能です。

そのままスキャンを提供する株式会社誠勝は、電子契約システムの「クラウドサイン」、および人材管理システム「カオナビ」のオフィシャルパートナーであり、これらシステムに対応したデータの作成に精通しています。

はい、あくまで概算の金額にはなりますが、おおよそのページ数の目安が分かっていれば情報を基に金額を算出させていただきます。